上世纪八十年代,“地震成像的高阶方程分裂偏移方法”的提出,解决了当时地震成像的关键问题;在此基础上的研究成果成为石油勘测的“千里眼”,被国内外石油工业界广泛应用;该方法赢得了国际勘探地球物理界的一致认可,被称为“马氏方法”或“马氏系数”。

马在田,“马氏方法”的创立者。

2012年6月5日,马在田先生去世一周年,同济人,特别是同济大学海洋与地球科学学院的师生们通过不同的方式追思和缅怀马先生:开通纪念网站,出版纪念文集,举办纪念座谈会……

诚如校党委书记周祖翼为马在田纪念文集所作的序中表达的:“先生对党和祖国的忠贞不渝,对学术和教育的忠诚和坚守,对年轻人的爱护和奖掖,对同事的坦荡和宽容,为‘同济精神’和‘海洋精神’注入了新的内涵。先生之风,山高水长。相信先生的风范和精神,将永远留在同济园内,留在师生心中,并不断得到传承和弘扬。”

马在田先生在石油勘测和地球物理界的成就令人敬仰,“马氏方法”奠定了他在学术界的地位。

反射地震学在石油等矿产资源的探测中有着特殊的不可替代的作用。但是,在解放前这门学科是一个空白。1950年我国才开始对反射地震学的研究工作。50年代的初创时期,该学科主要是引用国外技术。但在勘测胜利油田的石油地质构造问题时却遇到了不少难题。因为华北地区属断陷盆地,储油构造断裂系统十分复杂,断块很小,断块宽度常常在几十米到二百米左右。沿用过去的成功技术绘制不出准确的构造图,从而也确定不了石油存储的有利部位,影响进一步钻探和油田开发。针对这种关键技术难题,马在田根据自己多年的研究与实践经验提出了一套完整的“突出反射标准层”的方法与技术,“突出反射标准层”是以保持地震波振幅和波形特征为基础的地震数据采集技术,通过弱化自动振幅控制和展宽接收装置的滤波频谱等最佳参数组合来实现的。该技术解决了在复杂地质构造地区开展反射地震学方法与技术问题。该项成果在60年代被广泛应用,推动了我国反射地震学的发展,并为迅速查明胜利、大港和华北等地的油田做出了历史性的贡献。

20世纪60年代后期,发达国家地震反射数据开始应用大型电子计算机进行数据处理,处理后取得的地震剖面图的精度明显的提高,这一新技术在世界范围内加速了寻找大油田的进程。为了能够及时赶上国际先进技术水平,20世纪70年代初,石油工业部地球物理勘探局成立计算中心,马在田先生担任计算中心方法程序室主任,负责领导地震资料处理系统的研发。1973年,经过三年多的奋斗,我国科学家和科技人员齐心合力独立处理出第一条“争气地震剖面”,填补了我国在大型计算机上处理地球物理数据的技术空白,自主培养了我国第一批具有现代科技水平的地震数据处理专家,为我国反射地震学在新时期的发展准备了技术与人才,而且打破了发达国家在大型计算机地震数字处理技术上的封锁,促进了当时“巴黎统筹委员会”对中国在石油勘探高技术方面出口的解禁。

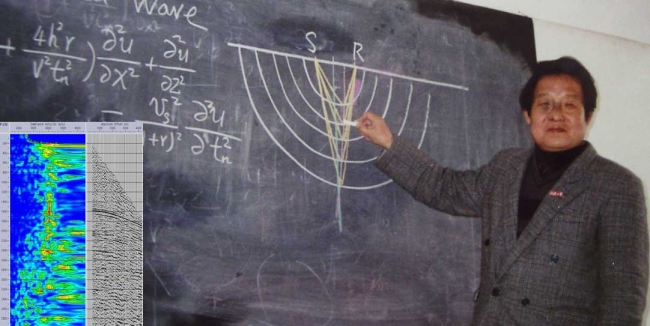

20世纪80年代发展起来的地震波偏移成像技术成为地震数据处理技术的关键,它使反射地震学在解决地学问题上又产生一次飞跃。由美国斯坦福大学著名教授J. Glaerbout提出的波动方程有限差分偏移方法曾引起了很大的轰动效应。但是克氏方法用的公式近似程度低,对于复杂地质构造该方法无力解决。由于客观存在的地质情况是多种多样的,这个局限也就妨碍了这一先进技术的广泛应用。在20世纪70年代末不少国际知名学者致力于解决其中的局限性问题,以便准确处理复杂地质构造的地震成像问题。

马在田先生也在此时关注和研究此类问题。经过两年多的研究,提出了“阶数分裂法”的理论与计算技术来解决复杂地区地震偏移成像问题。于1981年在中美地球物理学术讨论会上以英文发表了“高阶近似有限差分偏移”,阐述了自己独特的学术观点。这篇论文发表后立即引起国际地球物理学界的重视。马在田的成果,令国际学术界感到惊艳。因为他解决的不仅是中国石油勘探的技术问题,也为其他国家的类似地质难题提供了解决方案。就连J. Glaerbout教授也对这一研究成果表示高度认可。

以高阶方程阶数分裂法为基础的成像新技术得到了国际同行的认可,被称之为“马氏方法”而被广泛引用。1985年,他调到同济大学海洋系,吸收了一批教师、研究生参加到课题组,他带领学术团队又在国内外杂志上发表了这方面的系列论文,使地震偏移成像技术在理论和实用两个方面达到完善的程度。根据该方法国内外许多石油公司和地球物理公司编制了相应的计算机软件用于地震数据的偏移成像处理,研究解决复杂地区的石油地质构造问题。马在田先生根据自己的多年研究成果写成的学术专著《地震成像技术》是我国在反射地震学方面具有代表性的一本学术著作,获得了第六届(1992)国家优秀科技图书一等奖。同时,马在田先生积极推动我国三维地震勘探工作的开展,他的《三维地震勘探》著作是当时系统论述三维地震方法的参考文献。

马在田的地震成像方法和计算技术,是迄今为止,我国向国际石油工业界地球物理方面提供的最有价值的成果,论文引用率最高,并已在工业界得到运用。这项成果获1991年陈嘉庚地球科学奖,上海科技进步一等奖和国家科技进步二等奖。

“马氏方法”四个字,明明白白,这是对马在田先生科研贡献最直接、最明了的嘉奖。

先生之风,山高水长。先生之学,恩泽后人。先生之言,激励我辈。马在田先生生前出版的《学海回眸》一书中记录这样一段话:“我很爱自己的国家,也敢于面向迅速发展的时代前沿问题,但贡献不多,连自己都不太满意。因此,非常寄期望于年轻的朋友们去完成150年以来我国人民一直在追求的强国梦。”

相关链接:马在田先生纪念网站:http://mazaitian.tongji.edu.cn/