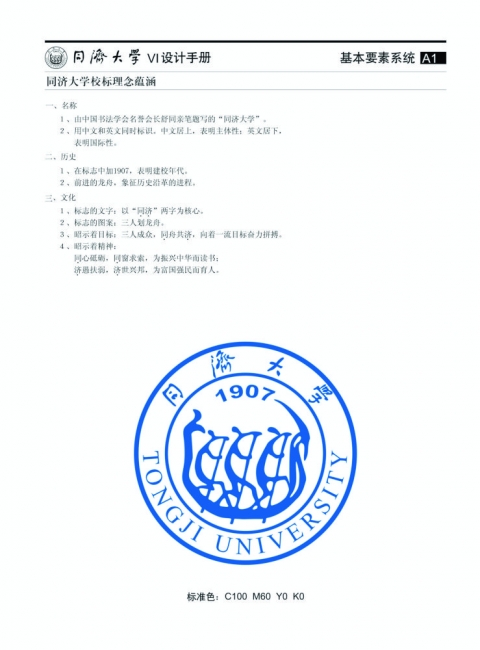

几乎每个同济人都会对学校校标印象深刻:三人成众,共划龙舟,是同济人同舟共济、向着一流大学奋力拼搏的生动写照,与“同济”校名的涵义相得益彰,既具有历史感又具有亲切感。校标的形成可以追溯到上世纪30年代,校标现在的面貌是由我校设计创意学院吴国欣教授于2000年在原来多种形式面貌的基础上重新整合设计而成的。近日,由我校出版社出版的《为同济设计》,记录了他来同济执教20年来为同济设计的近五十项作品。带着对这位设计师的尊敬,记者近日走访了吴国欣教授。

记者:请您介绍一下这本书出版的缘起与主要内容吧。

吴国欣:去年我为同济大学档案馆设计馆标,馆长对此非常满意,并诚挚地邀请我在档案馆举行建馆以来的第一个设计展,由于平日工作繁忙等诸多原因未能实现。事后想起这些年我为学校的文化建设做了不少设计,趁此时机可以对既往的工作总结一下,于是我便决定写这本《为同济设计》。巧合的是,2013年是我在同济大学执教的第二十个年头,也是我个人教学生涯三十年整,更是我人生走过的第六十年,非常值得纪念,很有特殊意义。

这本书大致分为三个部分:1994年至2000年,主要是我为学校做的宣传册、贺卡等平面设计和相关视觉形象设计等;2001年至2007年,主要包括视觉形象系统设计、装帧设计、展示设计等;2007年至今,主要包括视觉形象系统设计、标识与指示系统设计、空间展示设计等综合设计。

同济大学校标设计 沿用至今的笔记本

当然,这本书并非只是一本作品集,更多的是我来到同济后对经年累月设计的回忆与梳理,记录了这二十年来我为同济设计的来龙去脉,每一个设计都有属于它自己的故事,相信这本书不仅是一个总结,更是一个崭新的开始。

记者:能否从您个人的角度来谈一下这些年学校整体视觉形象的演变轨迹?

吴国欣:这个回味起来真和我个人的经历在时间点上有吻合之处。这些年来大家都知道视觉形象的重要性,在上世纪90年代我刚来同济时,大多数人没有形成对学校视觉形象的认知或者说这种意识还比较淡薄。2000年起,同济大学并校,来自不同学校的师生带来不同的文化烙印,这时提高并入师生对同济文化的认同感,增强学校的凝聚力和影响力,统一学校视觉形象变得特别迫切。时任校长吴启迪教授敏锐地意识到,学校应和企业一样,也需要形象塑造,综合性重点大学更有必要进行视觉形象的规范。按照吴校长的要求,我完成了学校的视觉形象系统设计。在校办的大力推行下,规范后的视觉形象系统唤起了师生强烈的认同感,也构成了统一的文化氛围,至今为止这一形象系统已经使用了13年。2007年百年校庆,同济大学站在了新的起点上,校园文化有了新的提升。校史馆和校博物馆的建馆,都为学校的历史与文化注入新的内容。新的校园形象系统正在不断丰富与完善,来成就我们下一个一百年。

记者:二十年里为同济设计的历程中,哪些部分让您印象尤为深刻?这其中又有怎样的故事呢?

吴国欣:学校的视觉形象设计和百年校庆形象设计让我印象尤为深刻,是我设计生涯中浓墨重彩的两笔。另外,在世博会主持工作的经历也让我终身难忘。

校标设计是学校视觉形象系统设计的核心之一,在设计过程中,我们充分考虑了历史传承性,在原校标的基础上进行了适度的修正和美化,赋予了校标以历史和文化内涵。在设计过程中,校领导非常重视,相关的老师也给予了很多宝贵意见,在校标确定后,接着我们又对应用部分进行了设计与完善。十几年来,校标作为学校特色与文化象征,唤起了师生强烈的认同感,形成了强劲的凝聚力,有一种势不可挡的向心力和文化归属感。在当时全国大学视觉形象系统设计中,同济大学也是最早之一。作为系统设计的负责人,我也倍感荣幸与自豪。

除此之外,百年校庆形象设计也给我带来了诸多感慨,除了大大小小的一百多项设计,有一件事一直萦绕在我心头。百年校庆大会召开前一天,所有的设计工作都已到位,为了确保万无一失,我和相关师生再次去了大会现场,随口说了句:把所有灯光打开试一下,谁料到,炽热的灯光把贴在丝绒上的泡沫字背胶烤化了,慢慢地,字开始往下掉。万幸的是我们提前发现了问题,并及时找到了补救措施,否则后果不堪设想。

这件事让我和我的学生吸取了一个极大的教训:做任何事情越接近成功越容易出问题,明天要去实现的事情,之前最好再查验一遍,做到有备无患,未雨绸缪。

记者:世博会时,您任上海世博会事务协调局展馆展示部副部长和工程建设指挥办公室副总工程师,这段经历对您有什么影响?

吴国欣:世博会任务艰巨、责任重大,像我这个年纪,这辈子能碰上这次为国家、上海、同济争光的机会,非常荣幸,只有尽最大努力把事情做好。在世博局工作的3年时间里,我充分利用世博会这一难得平台,为我校设计学科的发展赢得了更多的机遇,带来更多设计理念与资源。世博会成功举办后,我回到学校,再次全身心投入到教书育人工作之中。

记者:这么多年来,您所遵循的设计理念是什么呢?能举个例子说明吗?

吴国欣:我一直遵循着“什么东西都要适合”的原则,这句话虽然浅显易懂,但是真正做到并不容易。就好比嘉定校区指示系统的设计,我们最终选择了混凝土板这一特别的材料。当初我们考虑到同济大学土木建筑方面的工科背景,将混凝土板用到同济的指示系统中再适合不过了。同时,考虑到设计的可持续性,我们将有可能变动的内容集中印在架设于混凝土板上的磨砂玻璃上,整个指示系统的尺度也是根据人机工程学原理并结合嘉定校区空间尺度而设定。

嘉定校区指示系统设计

好的设计一定是独特的,除此之外,不要否定过去,在原有的基础上进行再设计也是我的一个设计理念。好的设计应该是经久不衰、历久弥新的,即使过了许多年,我们可能会对它进行细微调整,但整体还是当年的风貌,会扎根在人们的心里,散发出与时俱进的“永恒”魅力与神采。

记者:能谈一下对于我校文化建设的建议么?

吴国欣:文化环境是大学文化的基础,校园不仅是求知的场所,更是大学精神传播的圣地。校园文化建设对于人才培养、学科发展都具有非常重要的意义。近几年给电子与信息工程学院、交通运输工程学院、国际文化交流学院做了学院公共空间的设计,让师生在学习工作的同时,感受学院文化的熏陶,都获得了良好的反馈。学校也应该进一步推进校园整体文化建设,重视校内景观、道路、楼宇和雕塑等公共环境设施的塑造,让它们成为无声的教材,进一步彰显校内建筑及人文景观的文化价值,体现同济人的文化素养和价值追求。

国际文化交流学院公共空间设计

交通运输工程学院公共空间设计

电子与信息工程学院公共空间设计